Italienisches Erbrecht –

mit uns kompetent beraten

Eine professionelle Rechtsberatung ist in zahlreichen Bereichen unabdingbar – dies gilt besonders für Fälle, in denen Gesetze außerhalb des deutschen Rechtskataloges greifen. Im Bereich des italienischen Erbrechts unterstützen wir unsere Mandanten mit Expertise und Sorgsamkeit.

Wir kennen uns mit den spezifischen Regularien aus und sind als Anwalt für italienisches Erbrecht in der Lage, Sie optimal zu beraten, zu unterstützen und zu Ihrem Recht zu bringen.

Unsere Leistungen im italienischen Erbrecht

Als Ihre Anwälte für italienisches Erbschaftsrecht stehen wir Ihnen mit diversen unterschiedlichen Leistungen zur Seite. Dabei achten wir nicht nur auf die korrekte Einhaltung geltender Vorschriften, sondern betrachten ebenfalls jeden Fall individuell und ausführlich. Hier finden Sie unsere Leistungen im Überblick.

Ihre Kontaktmöglichkeiten

Typisch deutsch: Jederzeit erreichbar. Typisch italienisch: Auch sehr charmant.

Frankfurt am Main

München

Karlsruhe

Düsseldorf

Grundzüge des Erbrechts in Italien

Bevor Themen wie Erbschaftssteuer und Pflichtteile relevant werden, ist es wichtig, die Grundzüge des italienischen Erbrechts zu kennen. Zu diesen gehören folgende:

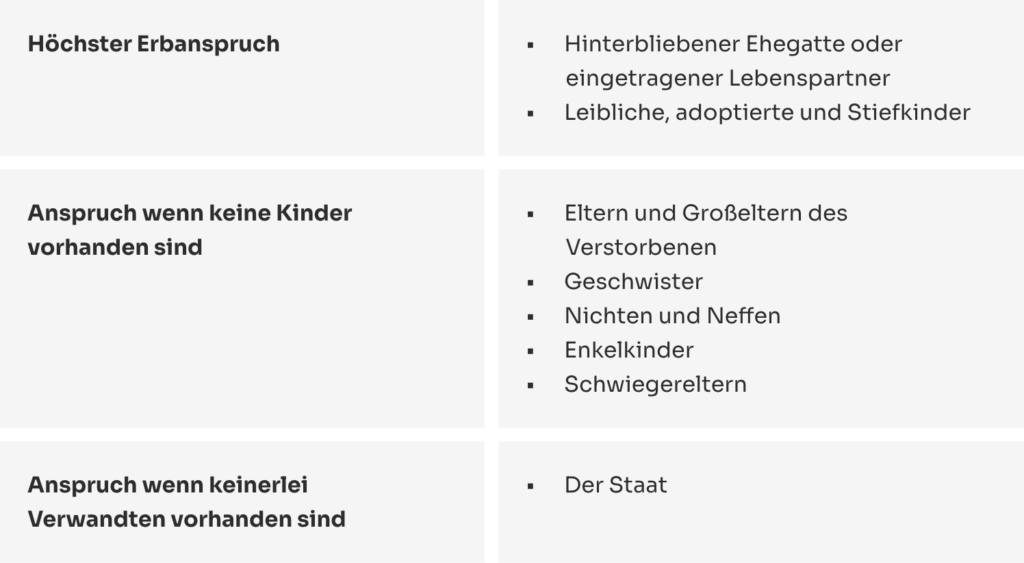

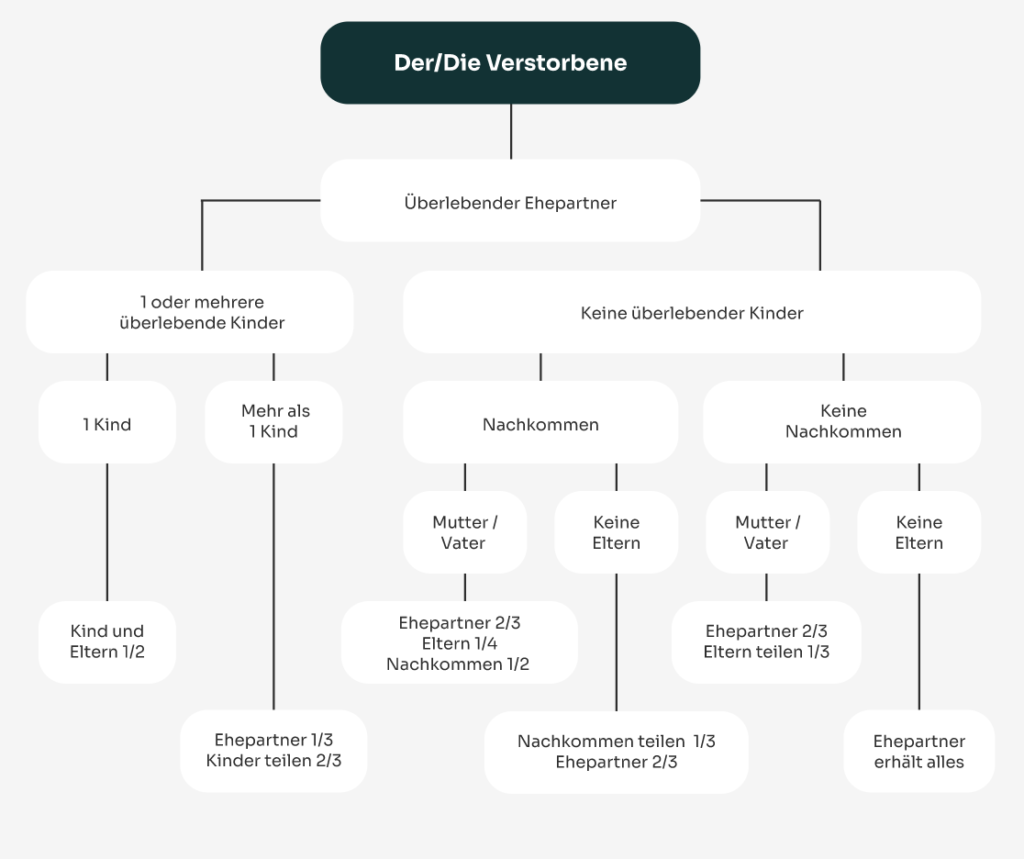

Gesetzliche Erbfolge in Italien

Das italienische Erbrecht teilt die Ansprüche auf ein Erbe wie folgt auf:

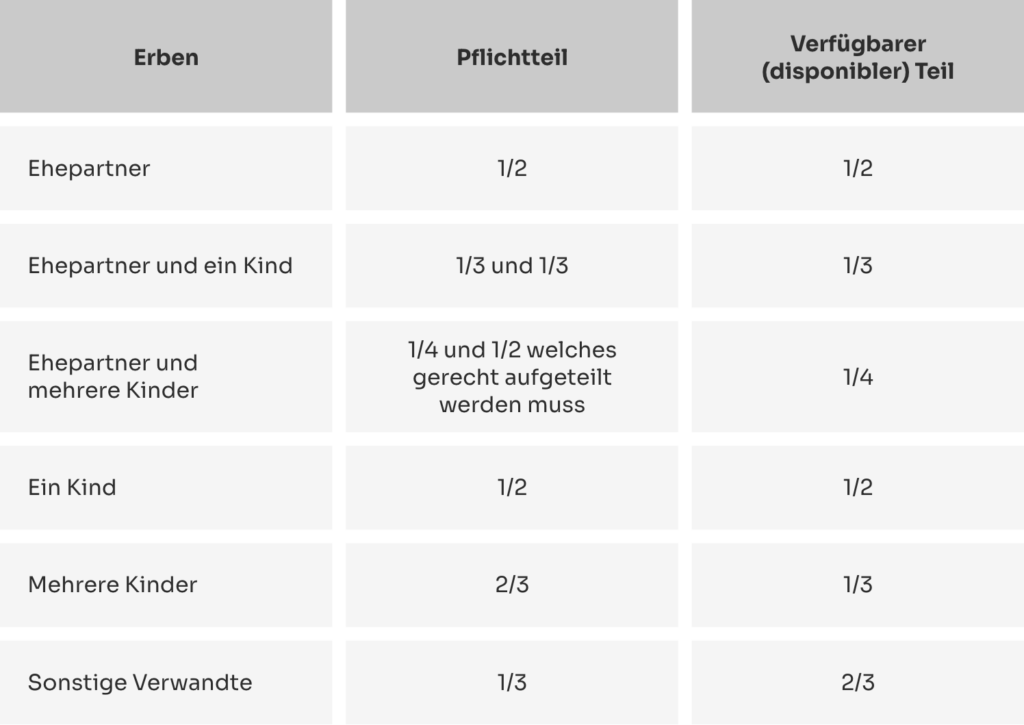

Pflichtteilsrecht und Pflichtteilsrechtberechtigte

Auch das italienische Erbrecht kennt Pflichtteile und deren Berechtigte. Zudem kann der Erblasser nur über den sogenannten “disponiblen Teil” frei verfügen. Die Höhe des Pflichtteils richtet sich nach der Zahl und Art der berechtigten Personen und ist ein reiner Geldanspruch. So gelten beispielsweise folgende Regelungen:

Im Einzelfall können durch die Menge an hinterbliebenen Verwandten und vor allem der Art der Verwandten Fragen aufkommen. Als Anwälte für italienisches Erbrecht helfen wir Ihnen hier kompetent weiter.

- Wohnrecht des überlebenden Ehegatten

In Italien hat der überlebende Ehegatte ein gesetzliches Wohnrecht an der gemeinsam bewohnten Familienwohnung, wenn sie im Allein- oder Miteigentum des Erblassers stand. Dieses Wohnrecht gilt lebenslang und unentgeltlich, unabhängig vom Erbanteil. Es umfasst auch das Nutzungsrecht an der vorhandenen Hausratsausstattung.

- Haftung der Erben

Bei vorbehaltloser Annahme der Erbschaft haftet der Erbe auch mit seinem nicht ererbten Vermögen. Eine beschränkte Haftung allein mit dem Nachlassvermögen gilt dann, wenn der Erbe die Erbschaft unter dem sogenannten Vorbehalt der Inventarerrichtung annimmt.

- Testamentsvollstreckung und Testamentspezifika

In Italien gibt es drei Testamentformen – das eigenhändige Testament, das öffentliche Testament und das geheime Testament. Diese unterliegen bestimmten Regularien, die bei der Vollstreckung beachtet werden müssen. Laut des italienischen Erbrechts können ein oder mehrere Testamentsvollstrecker durch den Erblasser ernannt werden. Die Inbesitznahme des Nachlasses darf aber nur ein Jahr, bei Verlängerung max. zwei Jahre andauern.

Grundzüge des Erbschaftssteuerrechts

Die Gesetze rund um die Erbschaftssteuer in Italien sind für Deutsche in der Regel nicht einfach zu verstehen. Als Ihre Anwälte klären wir wichtige Fragen für Sie, damit Ihre Steuern korrekt abgeführt werden. In Italien existiert die italienische Erbschaftssteuer mit Freibeträgen für in direkter Linie verwandte Erben (EUR 1,0 Mio) und für Geschwister (EUR 100.000). Die Steuersätze betragen

– 8 % (nicht-verwandte Erben)

Für deutsche Erben stellt sich dann die Frage, ob die italienische Erbschaftssteuer in Deutschland anrechenbar ist. Grundsätzlich ist dies möglich, wenn die ausländische Steuer der deutschen Erbschaftssteuer entspricht. Hier beraten wir als Anwälte für italienisches Erbrecht und Familienrecht in Italien Sie gern im Einzelfall.

Anwendbares Rechts

Unter dem anwendbaren Recht sammeln sich Rechtsfälle, die Ländergrenzen überschreiten – wie beispielsweise der deutsche Erbe, der sich nun mit dem italienischen Recht auseinandersetzen muss. Wir betrachten solche Fälle unter folgenden Gesichtspunkten:

- ROM-V-Verordnung

Die EU-Erbrechtsverordnung (“Rom V”) regelt seit dem 17. August 2015, welches nationale Erbrecht bei einem grenzüberschreitenden Erbfall innerhalb der EZ gilt. Grundsätzlich gilt das Erbrecht des Landes, in dem der Verstorbene seinen letzten gewöhnlichen Aufenthalt hatte – nicht mehr automatisch das Staatsangehörigkeitsrecht. Dadurch können in der Regel auch Nachlassspaltungen vermieden werden. Durch ein Testament kann jedoch das Heimatrecht gewählt werden.

- Wohnrecht des überlebenden Ehegatten

Ein italienischer Erblasser kann für sein in Deutschland belegenes, unbewegliches Vermögen deutsches Recht wählen (Art. 25 Abs. 2 EGBGB). Prinzipiell kann er nach italienisch-internationalem Privatrecht seinen gesamten Nachlass dem Recht des Staates unterstellen, in welchem er seinen Wohnsitz hat. Ein in Italien lebender deutscher Staatsangehöriger könnte somit italienisches Erbrecht für seinen Nachlass wählen.

Abwicklung einer Erbschaft

Wenn ein deutscher Staatsbürger in Italien erbt, gilt es einiges zu beachten. War der Erblasser in Italien ansässig, ist die Erbfolge in Italien zu eröffnen, zuständig ist dann die italienische Gerichtsbarkeit (Tribunale). Bei Anwendung italienischen Erbrechts beträgt die Frist zur Annahme und zur Geltendmachung von Pflichtansprüchen 10 Jahre. Bis dahin ist die Erbschaft schwebend und könnte aus ausgeschlagen werden, sofern nicht zuvor eine Annahme erfolgt. Letztere ist auch stillschweigend möglich, z. B. durch Inbesitznahme von Erbschaftsgegenständen.

Zudem ist es wichtig zu wissen, dass das italienische Erbrecht grundsätzlich keinen Erbschein kennt. Die Erbenstellung wird durch eidesstattliche Erklärungen oder durch Vorlage einer öffentlich beglaubtigten Urkunde zur Erbschaftsannahme bzw. beglaubigte Abschriften eines Protokolls der Eröffnung eines eventuell bestehenden Testaments nachgewiesen.

Im Falle einer Klage orientieren sich die Kosten eines Gerichtsverfahrens letztlich am Gegenstandswert. Diese dauern in Italien regelmäßig länger als in Deutschland, je nach Komplexität sind in 1. Instanz auch mehrere Jahre denkbar.

Im Bereich des italienischen Erbrechts sind wir für Sie da

Brauchen Sie im italienischen Erbrecht rechtlichen Beistand? Dann sind wir für Sie da und stehen Ihnen mit Expertise und Erfahrung zur Seite. Mit uns machen Sie Ihr Recht geltend und managen den Nachlass Ihrer Liebsten effizient und respektvoll!

Nehmen Sie also noch heute Kontakt zu uns auf. Wir beraten Sie bei all Ihren Fragen – auch im Bereich des italienisches Strafrechts und bei Gesellschaftsgründungen in Italien!

FAQ:italienisches Erbrecht

Kann ich ein deutsches Testament in Italien verwenden?

Ja, grundsätzlich wird ein deutsches Testament auch in Italien anerkannt – vorausgesetzt, es entspricht den Formerfordernissen des deutschen Rechts. Dennoch ist es ratsam, bei internationalem Vermögen eine rechtsvergleichende Prüfung vorzunehmen, da italienische Behörden in manchen Fällen eine beglaubigte italienische Übersetzung und eine “apostille” (Haager Übereinkommen) verlangen.

Was passiert mit Bankkonten oder Vermögen des Erblassers, wenn italienisches Erbrecht gilt?

Auch wenn italienisches Erbrecht anwendbar ist, bleibt deutsches Vermögen grundsätzlich in Deutschland. Die Erben müssen den italienischen Erbnachweis (z. B. notarielle Erbschaftsanerkennung mit Übersetzung) bei deutschen Banken oder Behörden vorlegen, um auf Konten zugreifen oder Vermögen übertragen zu können. Es ist also mit einem gewissen Verwaltungsaufwand in beiden Ländern zu rechnen.

Gibt es in Italien eine gesetzliche Frist zur Ausschlagung der Erbschaft bei Schulden?

Ja. Die Frist zur Ausschlagung beträgt nach italienischem Recht zehn Jahre, allerdings ist Eile geboten, wenn Gläubiger aktiv werden. Wer die Erbschaft nicht ausschlägt oder nicht unter Vorbehalt annimmt, haftet mit seinem gesamten Privatvermögen. Daher empfiehlt sich eine rechtzeitige Prüfung des Nachlasswertes und ggf. eine Annahme unter Inventarvorbehalt.

Online Videoberatung

In einer Videokonferenz können Sie schnell und

unkompliziert mit einem unserer Fachjuristen sprechen.

Ihre Kontaktmöglichkeiten

ypisch deutsch: Jederzeit erreichbar. Typisch italienisch: Auch sehr charmant.

Frankfurt am Main

München

Karlsruhe

Düsseldorf

Unsere Anwälte für italienisches Recht in Frankfurt

Blog

Ausgleich bei Schenkungen von geringem Wert

Nach einer Entscheidung des Kassationsgerichts in Rom sind auch Schenkungen von nur geringem Wert unter den Erben ausgleichspflichtig, sofern es

Italienisches Immobilienrecht – Divergenz Vorvertrag/Notarvertrag

Wenn es zwischen dem Inhalt des Vorvertrages und dem Inhalt des endgültigen Kaufvertrages Unterschiede geben sollte und keine Klausel vorhanden

Italienisches Erbrecht – Anfechtung Erbausschlagung

Nach Auffassung des Oberlandesgerichts Neapel ist die gesetzlich geregelte Möglichkeit des Gläubigers, eine Erbausschlagung des Schuldners anzufechten, die dess…

Italienisches Immobilienrecht – Haftung Notar

Nach Auffassung des Landgerichts Palermo ist der Notar nicht bloß zur Erstellung des Vertrages zur Übertragung einer Immobilie beauftragt. Vielmehr

Italienisches Erbrecht – Widerruf Testament

Nach Auffassung des Kassationsgerichts kann der Erblasserwille zweitrangig sein gegenüber dem Schutz von Abkömmlingen. So kann ein Testament von Gesetzes

Italienisches Immobilienrecht/Strafrecht – Anzahlung Immobilienkauf/Unterschlagung

Das Kassationsgericht hat mit Urteil Nr. 54521 vom 04. Dezember 2017 entschieden, dass keine Unterschlagung vorliegt, wenn der Makler vom

Nehmen Sie hier Kontakt mit uns auf!

Vereinbaren Sie ein kostenloses sowie unverbindliches Erstgespräch mit unseren Anwälten. Sie erreichen uns direkt in der Zentrale in Frankfurt und an jedem unserer Standorte.

Zur Erleichterung der Kontaktaufnahme steht Ihnen zudem unser praktisches Kontaktformular zur Verfügung, in welchem Sie alle wichtigen Informationen angeben und übersenden können. Wir melden uns dann schnellstmöglich innerhalb eines Werktages bei Ihnen. Selbstverständlich können Sie mit dem Kontaktformular auch nur einen Rückruf vereinbaren.

Frankfurt am Main

München

Karlsruhe

Düsseldorf

Unsere Standorte

Nachfolgend ist aufgeführt, wo Sie uns erreichen. Überall dort wird Ihnen kompetent weitergeholfen. Kontaktieren Sie uns einfach, wir freuen uns.